娘に勧められて、アゴタ・クリストフの「悪童日記」と「ふたつの証拠」、「第三の嘘」を読んだ。

久しぶりに文学の海に浸かって、その壮大さと美しさにのまれ、心酔した。

アゴタ・クリストフは1935年にオーストリアとの国境に近い、ハンガリーの村に生まれる。1956年ハンガリー動乱の時に、乳飲み子を抱え、夫と共に祖国を脱出しスイスに亡命する。スイスのヌーシャテル州(フランス語圏)に定住し、時計工場で働きながらフランス語を習得する。そして、生計のために移住先のフランス語で小説を書いた。

彼女の人生がいかに苦難に満ちていたか、経歴を知るだけで胸が苦しくなってくる。

「悪童日記」を読むと、祖国を追われるとはこれほどの痛みを伴うものだと、その傷口がパックリと視覚的に見えるところに驚く。

主人公である二人の男の子の双子が、幼いながらも賢く、逞しく成長していくところは救いだが、その後、どんな人生を送るかは「ふたつの証拠」と「第三の嘘」を読むと、分かってくる。

「ふたつの証拠」と「第三の嘘」はそのまま「悪童日記」の続編というわけではないけれど、双子がたどる人生を暗示し、当時の中欧の人々の息苦しさや悲しみが切々と伝わってくる。まるで自分もそんな世界に迷い込んだ気分になる。

ハンガリーと聞くと、美しいドナウ河とくさり橋、欧州の宝石箱と呼ばれる夜景などを思い浮かべるが、ハンガリー動乱時には多くの市民が些細なことで逮捕され、明確な理由もなく処刑されたという。

例えば、

「鳥に生まれていたら、自由に飛び回れるのに」

と人前で呟いただけで、亡命を疑われ、拷問を受け、主に大黒柱である父親の命が奪われて、母親と子どもが取り残される、という理不尽極まりない悲劇があちこちで起こっていたのだ。いくら愛する祖国でも、そんな状況ではとても生きてはいけない。

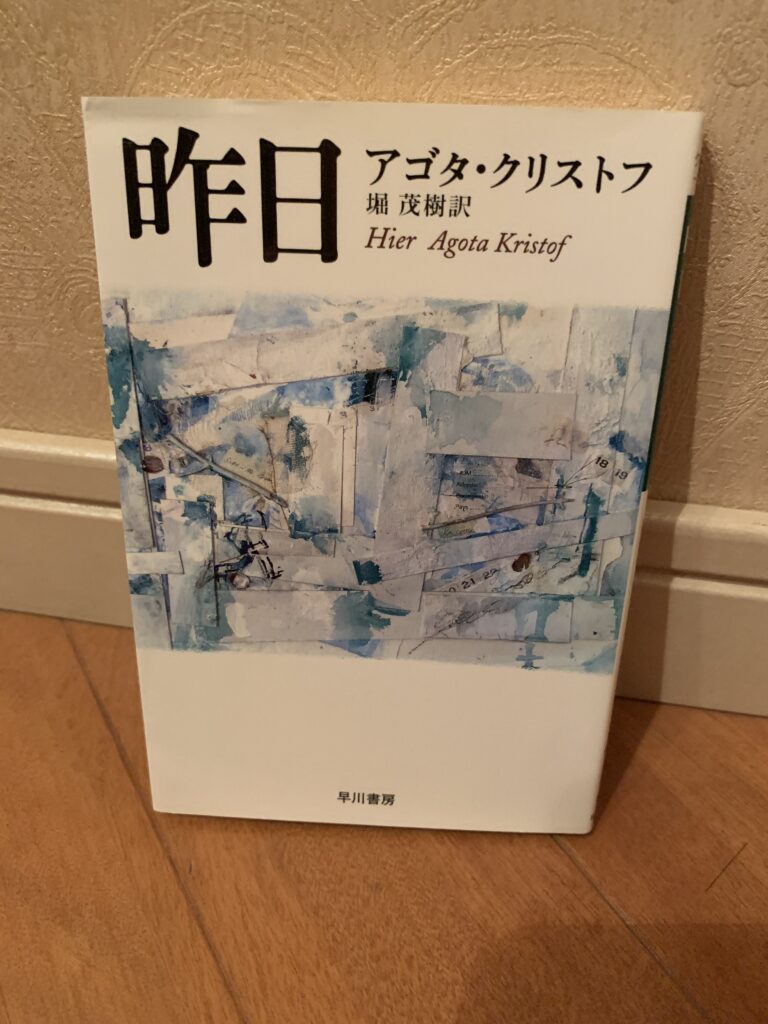

わたしは「昨日」という彼女の中編がすごく好き。ロマの娼婦から生まれた主人公、トビアスの悲しみが静かに胸に染み込んで、読んだ後、自分がまるで違う人間に生まれ変わったような気持ちになった。

そういう感覚が感動と呼ばれるものだろうと思う。こんなに本が溢れている今でも、出会えるのは稀で、亡くなってしまったけれど、アゴタ・クリストフに心から感謝している。

彼女は、胸から血を流しながら、執筆してくれたのだ。

コメント